2026 第224期

2026.01.28

榮耀加冕:長庚大學蟬聯「十大永續典範大學」永續報告書晉級白金獎

永續發展辦公室

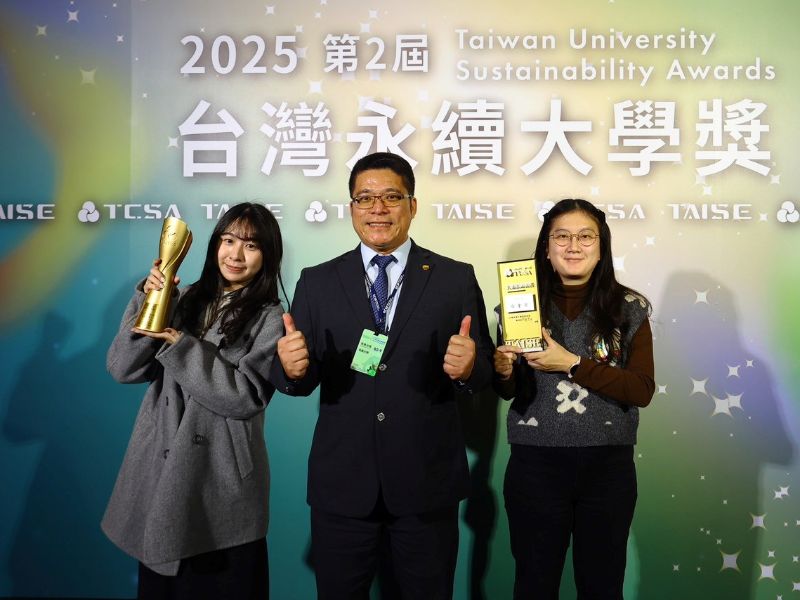

在永續浪潮席捲全球之際,長庚大學再度以實力寫下榮耀新頁。台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦「2025台灣永續大學獎」,11月26日舉行頒獎典禮,長庚大學自43所參評大學中脫穎而出,以扎實治理基礎與深厚永續行動,不僅蟬聯「十大永續典範大學」,永續報告書更獲評比最高等級「白金獎」,穩健展現學校在高等教育永續領域的領導地位。。

今年各獎項報名件數創新高,根據主辦單位統計,在32本參評的永續報告書中,僅有5所大學獲頒最高等級「白金獎」。長庚大學去年的「金獎」,再躍升至「白金獎」,這份進階的榮耀,見證了全校長期深耕與持續精進的永續實踐。評審高度肯定長庚大學勇於突破傳統框架,整合跨領域學科與校內外資源,將永續理念落實與教育現場。透過永續與AI通識課程、宿舍節能競賽與資源回收倡議等行動,培養學生在反思中學習、在實作中行動,讓永續成為校園裡日常的一部分。

在治理面向,長庚大學建構完整永續校園治理體系,完成溫室氣體盤查第三方查證,持續落實能源轉型、智慧減碳及綠色採購,使校園溫室氣體排放量較去年下降5.6%,能源消耗降低1.2%,以具體數據展現減碳決心與執行力。在教育面向,開設「永續管理師」、「iPAS淨零碳規劃師」等專業及多元永續課程,結合課程、場域與生活實作,深化「學用合一」與USR(大學社會責任)精神,培養兼具專業與使命感的新世代人才。

在國際視野與學制創新方面,透過交換計畫、海外實習與語言強化方案,拓展學生全球競爭力;並推動「校學士」、「院學士」制度,支持學生依志趣與職涯需求規劃個人化學習路徑,使永續理念深植學習歷程之中。

USR實踐更展現長庚大學獨特優勢。結合醫學專業,推動健康研究、弱勢支持與多元友善制度,強化平等與福祉指標;並攜手台塑企業、長庚醫療體系與合作院校,與地方政府及社會團體共創優質教育與社區共好,形塑深具長庚特色的永續影響力。

國際評比亦同步見證這份榮耀。國際高等教育評比機構QS於11月18日公布2026年度世界大學永續影響力排名,長庚大學在全球2,001所參評大學中,名次由第767名躍升至第682名。面對日益激烈的全球競爭,長庚大學仍能逆勢前行,顯示永續治理制度化、跨單位協作與校內永續行動已臻成熟,成果斐然。

榮耀不是終點,而是持續前行的動力。未來,長庚大學將以「永續共榮」為核心,深化治理、強化跨域協作,與全體師生及社會夥伴攜手累積更深遠的永續影響力,讓長庚的名字,持續在永續的版圖上閃耀。

李坤穆永續長(右)代表學校領獎

長庚大學以扎實治理基礎與深厚永續行動,獲得雙獎肯定。